機材の選択(カメラ)

機材の選択(カメラ)

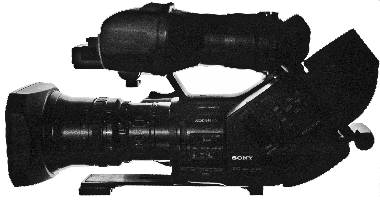

【カメラ】

編集作業に持ち込む素材を作るのが

撮影だ。 撮影機材の中心はカメラと言う事になるが、ファイルベースの収録カメラの種類も多くなり選択を迷う時代となった。

昨今では、カメラの選択肢が広がり、一眼レフカメラもムービーカメラとして注目を集める時代となった。同時に35mm相当のCMOSセンサーを搭載した機種も数種類出そろい、選択の幅を広げている。

積層型CMOSを含めデジタル技術の進歩は、今後ますます加速するだろうから、機材の風化は加速し、耐用年数は実質短命になって行くかと思うと、嬉しいような、困ったような、苦笑いが続くわけだ。

さて、カメラ仕様を比較する時に見るポイントは撮像素子・対応レンズ・記録媒体・記録モード・ファイルフォーマット&コーデック・カラーサンプリング・入出力端子・周辺機器などとなるのだが、何を基準に考えるのかと言われると、それは編集素材として何が必要かを先に考えれば答えは出しやすいと思う。

例えばクロマキーや合成処理を前提にした制作が多ければカラーサンプリングは4:2:2を選択すべきだろうし、レンズのボケ味までをこだわる制作であれば、撮像素子の大きな機種の選択も考慮に入るだろう。

しかしそれは同時に撮影時のフォーカスの慎重さを常に要求して来る要素でもあり、なまじ中途半端にボケて事故を起こすよりも、フォーカスが合っていた方が無難な場合もあるということだ。 カラーサンプリングに関しても合成処理の品位を望まなければ4:2:0でファイル容量を抑えた方が無駄が無くていいとも言える。

記録モードはカメラメニューで選択できるが、1080/60pの選択があれば画質のアドバンテージは高いといえる。ただ現在ではPC環境以外では規格外のモードとなり、変換を余儀なくせざるを得ないのが実情と言えるが、今後の展開に期待したいモードだ。

24pに関してはキネコ等のフィルム展開を必要とする環境では必須とも言えるが、24pならではの雰囲気は趣味の領域と考えた方がいい。

物理的な記録媒体はメーカーと機種で決まってしまうが、ファイルベースの制作では記録媒体はデータの一時保存媒体にすぎないので、極論すれば混在も在りと言えるが無駄も多くなる。 問題は記録媒体を幾度となく使い回しするリスクを如何に避けるかが今後の課題と言える。

ファイルフォーマット&コーデックは様々な形式があり、一番理解し難い要素かもしれないが、実用に於いては編集ソフトの使用フォーマットへの対応の有無で全て決まってしまう事柄でもある。実際の作業に於いて、変換なしで編集ラインに乗らないフォーマットは作業効率が悪い。

使用するソフトのバージョンも頻繁に時代に対応してアップデートして行くソフトを使うしかない。 この乱立するファーマットの把握に戸惑われる方もいるかもしれないので、此処で少しファイルフォーマット&コーデックについて一度整理してみよう。

先ずはフォーマットとコーデックの違いから。

それは簡単に言えば、フォーマットを規格の決まった箱と例えれば、その中身の圧縮伸張プログラムがコーデックだと考えれば分かりやすい。

フォーマットのことをコンテナと言い表す事もあるが、それは海上コンテナのイメージとも重なるが、実はコンピュータプログラミングにおいて、オブジェクトの集まりを表現するデータ構造を指す言葉だ。しかし元々は入れ物、箱、容器などの意味を持つ英単語から来ているから、フォーマットが箱、コーデックが中身と覚えておけばいい。

しかし実際の運用において、全てのフォーマットとコーデックを取り扱うことは少なく、理解を深めるのも難しい現状がある。

具体的にメモリー(Disk)にファイルとして記録されるフォーマットを見てみると、SonyではXDCAM EX・NXCAM・XDCAM(Professional Disk)、PanasonicではP2HD・AVC-Intra その他、PanasonicとSonyが共有し登録商標するAVCHD Moving Picture Experts Group(ISO/IECのワーキンググループ)のMPEG などだ。

また近頃、業務用途を対象としてMXF(Material eXchange Format)の用語を目にする機会も増え、新しいフォーマットかと思いきや、実はフォーマットの親玉みたいな奴だ。上記に「フォーマットが箱」と書いたがMXFはその箱に蓋をして、箱の内容証明を付けたものらしい。まさに箱の親玉だ。

で、何故、箱の親玉が必要かと言えば、後々、映像がファイル形式で全て流通するとき、箱の中身が判る内容証明が必要になると考えているらしい。例えば巨大ビデオサーバーに保存された映像ファイルを、送出するなどの管理運用を考えると必要なんだろなーと、想像するのだが想像の域を出ないのが実情かな・・・。

急激なデジタル化で映像情報がファイル形式に移行してテンヤワンヤて感じだ。

映像データーは文字データーに比べて容量が大きく扱い難い面がある。

小規模な制作環境であれば、外付けRAIDを作業スペースとして、データー保存を2T(テラ)のHDD(ハードディスクドライブ)に制作データー丸ごとぶち込んで、管理データーのみ一括管理し、HDDを物理的に抜き差し出来るリムーバルDiskとして扱えば十数年は運用できる。何ともアナログだが小規模なら最も運用し易い方法だと思う。

(詳しくは編集PCの頁で)

a:4293 t:1 y:1